• En el marco de la Cumbre de Presidentes del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), el Instituto Panamazónico, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, el Foro Social Pan-Amazónico (FOSPA), entre otras organizaciones, exigieron a los gobiernos cumplir con los compromisos asumidos en la Declaración de Belém.

• Denunciaron que la Amazonía ya enfrenta el “Punto de No Retorno”, con incendios y la expansión de actividades fósiles y mineras que amenazan la vida y el equilibrio climático global.

• Pidieron mecanismos efectivos y permanentes para que la sociedad civil tenga voz en el Tratado de Cooperación Amazónica, y reclamaron que en el marco de la V Cumbre de Presidentes de la Amazonía se requiere asumir compromisos concretos y ambiciosos.

Bogotá, agosto 21 de 2025. Representantes de pueblos y organizaciones de la sociedad civil amazónica, reunidos en Bogotá, Colombia, con motivo de los Diálogos Amazónicos previos a la V Cumbre de Presidentes de la Amazonía, expresamos nuestra profunda preocupación frente a la gravedad de la crisis socioecológica que atraviesa nuestra región y llamamos a los gobiernos a cumplir los compromisos asumidos en la Declaración de Belém, avanzando de manera urgente en la creación de mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil en las distintas instancias del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), condición indispensable para construir soluciones reales y oportunas.

Para ello, durante los últimos años hemos trabajado colectivamente en la formulación de propuestas concretas orientadas a garantizar una participación plena y efectiva de los diversos sectores de la sociedad civil, y hoy la ponemos a consideración de esta Cumbre la siguiente redacción para su incorporación en la Declaración de Presidentes: “Establecer un mecanismo para fortalecer el diálogo con la sociedad civil comprometida en la protección de la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales con la finalidad de reforzar la implementación de las decisiones del Tratado de Cooperación Amazónica, escuchar de manera oportuna la opinión fundamentada de la sociedad civil, y apoyar al país sede de la Cumbre de Presidentes de la Amazonía en la organización de los Diálogos Amazónicos junto a la Secretaría Permanente de la OTCA.”

Reconocemos los esfuerzos de algunos gobiernos de la región por impulsar un multilateralismo amazónico que incorpore el diálogo con la sociedad civil, especialmente en un contexto en el que intereses globales amenazan nuevamente nuestros territorios. En ese sentido, saludamos la reciente creación del Mecanismo de Participación de Pueblos Indígenas, sin embargo, en la Amazonía convivimos también comunidades campesinas, afrodescendientes, poblaciones ribereñas, urbanas, pescadores, productores agroecológicos, organizaciones de mujeres y una diversidad de sectores que cuidan la Amazonía cuyas voces deben ser escuchadas de manera formal y permanente.

Ya hemos recorrido un largo camino desde la Reunión Técnico-Científica de Leticia en 2023, pasando por los Diálogos Amazónicos y la IV Cumbre de Presidentes en Belém, hemos alertado sobre la falta de metas concretas para contener la deforestación e incendios, enfrentar la criminalidad transfronteriza, los conflictos de tierras y los asesinatos de líderes y lideresas. También advertimos sobre la ausencia de compromisos para superar el extractivismo, el racismo, garantizar justicia climática, alimentaria y de género, impulsar una reforma agraria popular y reconocer a la Amazonía como sujeto de derechos. Lamentablemente, estas preocupaciones se han agravado: la deforestación y los incendios han alcanzado niveles alarmantes, mientras que la región se consolida como nueva frontera del extractivismo fósil y minero. Ya vivimos el Punto de No Retorno.

Los gobiernos amazónicos tienen hoy una oportunidad histórica para estar a la altura del peligro que amenaza la vida de y en la Amazonía. Para ello, es indispensable crear mecanismos formales y permanentes de participación de la sociedad civil dentro del TCA y asumir metas concretas y ambiciosas frente a esta crisis. Si esta Cumbre no es capaz de hacerlo, corre el riesgo de fracasar en su compromiso de salvar la Amazonía y en su misión de liderar el enfrentamiento a la crisis climática global.

Nosotros, pueblos amazónicos, seguiremos articulados y construiremos nuestro propio multilateralismo desde los territorios y comunidades. La respuesta somos nosotros. ¡Nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras!

Firman este Comunicado las organizaciones:

-

FOSPA - Foro Social Pan-Amazónico

-

AMA - Asamblea Mundial por la Amazonía REPAM -Red Eclesial Pan-Amazónica

-

GTA - Rede Grupo de Trabalho Amazônico Science Panel for the Amazon

-

Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza CEDENMA

-

Instituto Panamazonico

-

Iniciativa cambio climático, biodiversidad Amazonía FOSPA Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático

-

Coletivo Pororoka

-

AMB - Articulação de Mulheres Brasileiras FASE Amazônia

-

MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens Amazon Underworld

-

GTI -PIACI

-

ELA - Alianza Escucha la Amazonía GT INFRA

-

Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente-Ecuador Plataforma Cipó

-

Alianza NorAmazónica UNAMAZ

-

RAISG - Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada.

Encuentro virtual con la Red CUMARE

Voces de los Pueblos de la Orinoquía y la Amazonía

La Red CUMARE: Voces de los Pueblos de la Orinoquía y la Amazonía en esta II Temporada lleva ocho meses de trabajo formativo y de producción en los formatos de: Video, Postal Sonora, Artículos, fotografías y producción semana de la Radiorevista.

Con el objetivo de tener un acercamiento con todas y todos, más allá de la constante comunicación por whatsApp, se convoca a una reunión virtual, evaluativa del primer semestre y que permita el compartir experiencias, además de generar cercanía entre los miembros de la RED. Se abre el espacio para que los reporteros de cada región se presenten, asimismo se da la bienvenida a los nuevos reporteros y reporteras de las Emisoras Comunitarias, RCA 88.8 FM en Acacías – Meta y Ondas del Upía en Villanueva – Casanare, que se han vinculado al proceso.

Asistentes

Se da continuidad con el agradecimiento por el tiempo y compromiso, de los asistentes y se resalta el trabajo puntual y de calidad que llega desde Yuruparí Stereo, en Mitú – Vaupés, también la jornada de trabajo de Yobedy Velasco, de la 104.1 FM en Florencia – Caquetá, cubriendo el evento de entrega de títulos de tierra en que estuvo presente la Embajadora del Reino de los Países Bajos: Sra. Reina Buijs, quienes aportaron y acompañaron el proceso en estas comunidades indígenas.

Luego se les animo para que voluntariamente cada uno compartiera su experiencia personal dentro del proyecto y que manifestaran dudas o sugerencias.

Yobedy Velasco agradece la oportunidad y pide que se busque otro reportero, debido a que, en Florencia, solo está ella.

Para Doris Hernández ha sido una experiencia bonita porque es la posibilidad para que las personas la región aparezcan en un medio de comunicación, teniendo en cuenta que CUMARE es un proyecto que hace que sean las voces de las comunidades las que más se escuchen y las temáticas permiten la participación de los líderes (as), gobernadores (as), sabedores (as) indígenas y campesinos.

Adicionalmente comparte que CUMARE ha sido inspiración para un Semillero de Comunicaciones con niños y jóvenes en Mitú.

Para Daniela Quesada la experiencia ha sido enriquecedora manifiesta que la gente ya reconoce y recibe muy bien el proyecto CUMARE, además, cuando son entrevistados están atentos preguntando cuándo se emite el programa para escucharse.

Walter Basto, cuenta que por la ola invernal ha sido difícil el cumplimiento en los tiempos establecidos, por los cortes de energía, la conectividad además de los múltiples compromisos laborales, muchas notas han quedado sin producción, sin embargo, anima a sus compañeros y compañeras a no desfallecer y a que como él lo ha hecho sigan sacando sus notas a pesar de los inconvenientes.

Nadiezhda Novoa agradece el espacio y el proceso, además afirma que disfruta de la Radiorevista semanal, por medio de la cual conoce de la cultura, los emprendimientos, la gastronomía de los territorios que hacen parte de la RED.

Por su parte Magda Pérez y Wasbleidy Hernández de la Emisora Comunitaria RCA 88.8 FM de Acacías en el Meta, comparten el reto que ha sido y como las motiva escuchar a sus compañeros de las otras emisoras.

De igual forma Carlos Hurtado reportero de la Emisora Comunitaria Ondas del Upía en Villanueva – Casanare, manifiesta su alegría por empezar a ser parte de la RED CUMARE y ver reunidos en ese espacio virtual, a personas de medio país.

Los directores de las emisoras Yuruparí Stereo, en Mitú – Vaupés, La Voz de la Esperanza, en Puerto Leguízamo-Putumayo y Custodia Stereo, en Inírida – Guainía, coincidieron en manifestar su reconocimiento y felicitación a todos los reporteros por el trabajo comprometido con la RED CUMARE y motivarlos a seguir adelante.

Por último los talleristas brindaron algunas observaciones sobre los compromisos que continúan para este semestre y el tiempo restante del proyecto, se agradeció y animo a seguir enviando las notas y compartir todo por las diferentes redes digitales.

Entrega de tierras en Caquetá

Por: Eliécer Pinto Dueñas

Reina Buijs, Embajadora del Reino de los Países Bajos en Colombia, y Yobedy Velasco reportera

comunitaria de la emisora 104.1 FM en Florencia, Caquetá

1

En las instalaciones de la universidad de la Amazonía de Florencia, se adelantó la entrega de siete títulos que hacen parte del proceso liderado por la Agencia Nacional de Tierra (ANT). Con el apoyo metodológico brindado por la Embajada del Reino de los Países Bajos y el proyecto LAND-at-scale Colombia, liderado por Kadaster, IICO-Conexión y Tropenbos Colombia.

Son siete títulos de formalización territorial los cuales beneficiaran a comunidades indígenas del departamento de Caquetá. Esta entrega corresponde a cinco procesos de ampliación y dos de constitución de resguardos indígenas, que benefician a las siguientes comunidades: Resguardo Indígena Huitoto de Coropoya, Resguardo Indígena Huitoto - Paraje de Witora o Huitora, Resguardo Indígena Coreguaje de Jericó-Consaya, Resguardo Indígena Inga de San Migue,l Resguardo Indígena Emberá Drua, Resguardo Indígena Coreguaje de La Teófila, Resguardo Indígena Nueva Betania del pueblo Makaguaje.

En rueda de prensa en la que estuvo presente Yobedy Velasco de Cumare Voces de los Pueblos de la Orinoquia y la Amazonia, la Embajadora del Reino de los Pises Bajos, Reina Bruijs en Colombia afirmo: “Como el Reino de los Países Bajos hemos apoyado a 3 organizaciones para trabajar con las comunidades en la medición de los terrenos de los resguardos Teófila y Nueva Betania, además este proceso desarrolla un trabajo para guardar y preservar el medio ambiente, creando jardines botánicos que contribuyen con los procesos productivos de las comunidades pertenecientes a estos resguardos, a través de un proceso en conjunto con la Dirección de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Tierras, la Embajada de los Países bajos coopera en la titulación correspondiente de estas tierras, con una metodología participativa, son los mismos habitantes de las comunidades quienes se encargan del reconocimiento y la medición de sus terrenos. Este es el inicio para que ellos puedan trabajar su tierra y mejorar el nivel de vida de sus comunidades".

Elicer Pinto: Comunicador Social, Periodista, miembro de Grupo COMUNICARTE, co -Coordinador del Proyecto Voces y Susurros de los Páramos, tallerista y realizador audiovisual, con amplia experiencia en trabajo en los territorios con comunidades campesinas y étnicas

1

Ondas del Upía 88.7 FM y el grupo de Comunicadores Comunitarios de Villanueva, Casanare, se unen al proyecto CUMARE: Voces de los Pueblos de la Orinoquía y la Amazonía

Por: Eliécer Pinto Dueñas1

Para hablar del municipio de Villanueva Casanare, es importante puntualizar dentro de ese contexto histórico, cuatro momentos claves, en los que a través de distintas leyes se le dio un estatus definitivo a ésta vasta región de 44.640 kilómetros cuadrados, que son el 3,91% del área nacional y menos de una 5º parte de la región de la Orinoquía, es decir el 17,55%.

Corría el siglo XIX, el año de 1892 y el departamento del Casanare afrontaba por primera vez su separación del departamento de Boyacá. Pero llegando el siglo XX, en 1912, Casanare nuevamente vuelve a ser anexado. Para 1973 se creó la intendencia Nacional del Casanare, separándola definitivamente del departamento de Boyacá y con la nueva constitución de 1991, se eliminaron las intendencias y comisarias, es así como Casanare es constituido como departamento autónomo tal y como lo conocemos hoy día.

Los cambios históricos también han generado una transformación en su economía, que ha pasado por: la explotación de minas y canteras, extracción de petróleo, comercio, agricultura, silvicultura y pesca. Predomina la ganadería extensiva, los cultivos de arroz en Aguazul y Yopal. El cultivo de la palma de aceite, es otro renglón importante y Villanueva se destaca entre los 19 municipios del Casanare.

La Fundación para el Desarrollo del Upía, es una entidad sin ánimo de lucro, de utilidad común y su origen está en el Municipio de Villanueva, Casanare. Su propósito es fomentar el desarrollo integral de la región con bases estables y justas. También son los concesionarios de la emisora comunitaria Ondas del Upía 88.7 FM la cual acompaña a las comunidades de la región, desde el año de 1990 con un sentido social, comunitario y en defensa del medio ambiente. Reafirmando este compromiso con la vinculación al proyecto CUMARE: Voces de los pueblos la Orinoquia y Amazonía.

Durante los días jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de julio del año 2025, Grupo COMUNICARTE a través de sus Facilitadores y talleristas Esmeralda Quevedo y Eliécer Pinto Dueñas, desarrollaron la grata experiencia de intercambiar conocimientos relacionados con la comunicación comunitaria, dentro del proyecto CUMARE, el propósito: fortalecer las emisoras comunitarias en los procesos de transformación social desde el ejercicio profesional y pedagógico, que dé como resultado la producción de contenidos radiofónicos y multimediales para mitigar los efectos del cambio climático, incidir en la construcción de paz, preservar las lenguas de los pueblos y por consiguiente la vida del Gran Bioma Amazónico, en las regiones de la Orinoquia y Amazonía.

Jornada número 1.

Esta primera jornada taller contó con el apoyo de la directora de la emisora, Andrea Guevara, de los representantes del concesionario y la Junta de Programación, de las organizaciones, de representantes del sector educativo; hombres y mujeres con quienes en las instalaciones de la emisora Comunitaria Ondas del Upía 88.7 Fm. Se le dio inicio al taller de radio y comunicación comunitaria.

El primer día con la presentación del grupo y los objetivos, se navegó por la página de Grupo COMUNICARTE. Esmeralda Quevedo compartió un recorrido por todos los proyectos y producciones, para centrar la atención de todos en CUMARE: Voces de los Pueblos de la Orinoquía y Amazonía. Un paseo virtual que elevó el entusiasmo en los participantes.

Y manos a la obra: el propósito era adentrarse en la comunicación popular como derecho, para que entre todos se definiera: ¿Qué es comunicación?

Se puso sobre la mesa varias definiciones, incluso aquellas aprendidas en la escuela y que el recuerdo traía a la memoria. Al final se reconoce que una verdadera comunicación debe invitar al diálogo, al intercambio, a la reciprocidad. Es lo que se debe fortalecer en los medios alternativos y comunitarios, como su emisora comunitaria Ondas del Upía 88.7 FM, claro está, con la participación de todos.

Para que haya comunicación, debe haber el respectivo lenguaje y en la radio se inició con los elementos básicos: voz, música, efectos de sonido, silencio y los planos sonoros. Oportunidad perfecta para que todos opinaran sobre ellos y se ejercitaran con ellos.

Jornada número 2.

El abanico se amplió con la exposición de los géneros y formatos radiofónicos, que son las estructuras o formas de organizar los contenidos, los cuales están bien definidos en el Manual de Capacitación Radiofónica, texto físico y virtual que ya está en poder de los comunicadores comunitarios y en la emisora.

Y fue así, como se desarrolló el siguiente ejercicio, abordando el Género Informativo. Después de desglosar su significado y descubrir sus partes, el grupo practicó con la Nota Simple. Cada uno de los participantes escribió sobre el tema que está preocupando a la región y al país, el fuerte invierno, el cual cada día deja incomunicadas muchas regiones del país. Otro ejercicio que, a partir de la creación colectiva, fortaleció el trabajo en equipo entre los asistentes.

A modo de conclusión:

Para las directivas de la emisora Ondas del Upía y para todos los participantes del primer encuentro-taller de capacitación del proyecto CUMARE, llegó en un momento muy oportuno, ya que les permitió fortalecer el aprendizaje en los temas de comunicación y radio comunitaria, también les facilitó oxigenar el reencuentro entre muchos representantes de la sociedad civil del municipio de Villanueva, que hacía tiempo no pasaban por su emisora.

Clarificación de los roles y funciones de la Junta de programación, estructura del grupo radial, función de productores y la función y papel de los reporteros. Y, el trabajo articulado con redes locales, regionales y nacionales.

Elicer Pinto: Comunicador Social, Periodista, miembro de Grupo COMUNICARTE, co -Coordinador del Proyecto Voces y Susurros de los Páramos, tallerista y realizador audiovisual, con amplia experiencia en trabajo en los territorios con comunidades campesinas y étnicas

1

Un encuentro por los derechos de la tierra,una mirada global al territorio Colombiano en 2025

Por: Edwin Sandoval1

Fotos: Esmeralda Quevedo

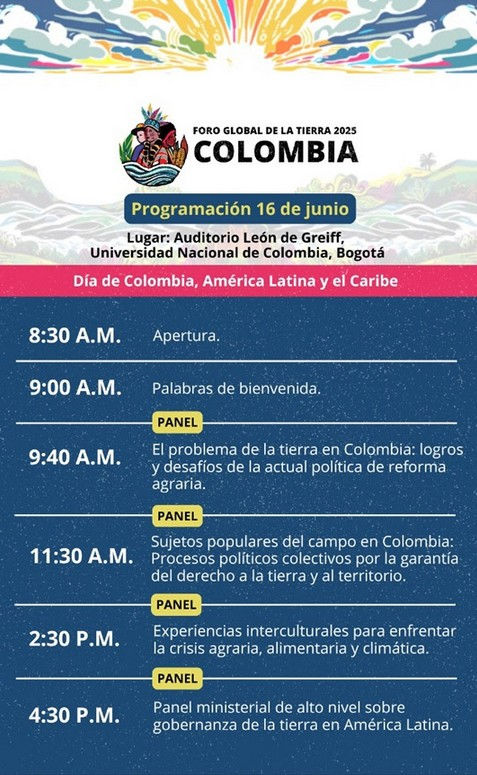

Se desarrolla el X Foro Global por la Tierra (Global Land Fórum), el mayor encuentro global independiente de defensores de los Derechos Humanos sobre la tierra que se dan cita convocados por el CINEP – Programa por la PAZ, en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, para participar en un espacio de encuentro donde se comparten propósitos que son urgentes y profundos para proteger el caso común que es nuestra madre tierra.

Un Foro que se viene realizando cada tres años por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, en esta décima edición el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unión Europea en Colombia y el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) Programa por la Paz, junto al Comité Nacional Organizador integrado por sesenta organizaciones colombianas son los aliados que se han dado cita para conversar y establecer diversas soluciones por los derechos de la tierra.

Garantizar sus derechos y honrar históricamente a quienes la han habitado es un deber de todos; tener en cuenta a quienes tienen el conocimiento y han defendido el territorio un fundamento de vida por el que se viene trabajando para rearmar un compromiso por parte del estado y diversas organizaciones que buscan mecanismos justos para el diálogo y la construcción desde lo comunitario para los habitantes de páramos, selvas, ciénagas, ríos, veredas y ciudades.

Por ello la apuesta fundamental frente a la Crisis Climática y el hambre, es la Paz. La disputa de la tierra ha generado durante años un conflicto incesante que ha deconstruido el tejido social en los territorios, por ello la resistencia de los pueblos originarios y campesinos representa una solución global, es entonces una base para reconstruir, a partir de la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.

Durante el Foro, se ha manifestado la fuerza que tiene la idea de reforma agraria en un amplio sentido, donde los sistemas agroalimentarios del mundo sean redistribuidos, restaurados, reestructurados; donde la justicia para los pueblos les permita un acceso a la tierra digno para cuidarla, un proceso que debe decidirse y llevarse a cabo de mano de los pueblos indígenas, las comunidades negras y el campesinado.

“La lucha agraria es la lucha ambiental, la defensa de los productos de nuestro territorio es fundamental para construir un desarrollo sostenible”

Martha Viviana Carvajalino- Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural.

Con una amplia presencia de organizaciones, investigadores – conferencistas y de comunicadores de todo el continente la semana de 9 -12 de junio del 2025 se hicieron presentes en Bogotá en este X Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, dentro de la Conferencia cabe anotar la cantidad de FOROS y Talleres cuyo tema central tenia que ver con el Cambio Climático, con la Educación Ambiental … por la preocupación de la herencia, sabiduría de los pueblos indígenas amazónicos y la recopilación de historia y testimonio de las luchas de los pueblos campesinos por la tierra y por la vida del Planeta.

Los reporteros- talleristas de Grupo COMUNICARTE de CUMARE: Voces de los pueblos de la Orinoquía y Amazonia estuvieron en algunos de los eventos académicos y de las muestras de experiencias y trabajo de las luchas, denuncias, búsquedas y logros en el campo ambiental

Edwin Sandoval y Esmeralda Quevedo Comunicadores Sociales - Periodistas de Grupo COMUNICARTE

El Ágora Bogotá

Universidad Nacional de Colombia

Acogió el mayor número de talleres y foros, con una excelente organización y espacio de participación, además de la exposición de materiales y feria editorial de la amplia colección de CLACSO.

Con una amplia presencia de maestros, investigadores, facilitadores desde las distintas áreas del campo de las Ciencias Sociales

Una parte del equipo de Grupo COMUNICARTE

Además, en Grupo COMUNICARTE tuvimos la oportunidad de recibir algunas personalidades como ha sido el caso de la visita de la Dra. Gissela Dávila directora de CIESPAL Centro Internacional de Estudios de Comunicación de América Latina, de Quito-Ecuador

Otras de las personas que visito la sede de Grupo COMUNICARTE ha sido Diego Jaimes, Dr en Comunicación

En esta ocasión la visita de Diego Jaimes, coincide con la grabación de "Diálogos Misionales: Madre Laura" trabajo de grado de Mgs. de Sandra en Narrativas Histórica con la voz de la prima Montoya que vino expresamente desde Medellin: Lisbet

Edwin Sandoval, operador de audio, Diego Jaimes, Doctor en Comunicación, Director de la Tecnicatura en Gestión de Medios Comunitarios de la Universidad Nacional de Quilmes, FARCO y Radio Encuentro de Argentina, Sandra Díaz y Lisbet Montoya, Fundación SUMAPAX,

Del 14 al 19 de junio de este año, Colombia recibirá a 1.000 delegados de más de 90 países para el X Foro Global de la Tierra, el mayor evento internacional sobre los derechos a la tierra y el territorio, y en el que se elaborará una estrategia conjunta para afrontar los retos más urgentes de nuestro tiempo.

Edwin Sandoval y Esmeralda Quevedo, En nombre de CUMARE: Voces de los pueblos de la Orinoquía y Amazonía, participarán y cubrirán el X FORO GLOBAL de la TIERRA 2025, por el derecho de la tierra y los territorios, que se llevara a cabo en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, evento organizado por el CINEP: Programa por la Paz, Unión Europea y el Ministerio de Agricultura.

Consulten el comunicado de prensa que encuentran a continuación:

Aprendiendo a contar el territorio

Por: Brayan Arismendy1

Brayan Arismendy, Alirio Gonzalez y Alba Luz Garcia

Al sur de Colombia, en el departamento de Caquetá, está ubicado el municipio de Belén de los Andaquíes. Un territorio con más de 11 mil habitantes que cuenta aproximadamente con 1.180 Km2 y que, según la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (CORPOAMAZONIA), tiene en su extensión una reserva natural de por lo menos el 40%, llena de flora y fauna. Sus riquezas naturales no se limitan allí, la comunidad de Belen de los Andaquies también cuenta con fuentes hidrográficas como los ríos Bodoquerito, San Luis, el Río Sarabando y el Río San Juan, por otra parte, su sabiduría ancestral está liderada por indígenas Andaquíes, comunidad que le da nombre al municipio, además de la presencia de comunidad Embera Katio, Páez (Nasa) e indígenas Misak.

En el casco urbano del municipio, se encuentra ubicada la Escuela Audiovisual Infantil, un proyecto de comunicación y realización audiovisual comunitaria encabezada por Alirio Gonzáles, un amante a las narrativas quien, a lo largo de su carrera, manifiesta estar en búsqueda permanente de nuevas formas de contar las historias que esconden las memorias y el sentir de quienes habitan este territorio de la Amazonía Colombiana.

Escuela Audiovisual en Belen de los Andaquies

Con el propósito de gestionar un espacio de participación popular, en 1994 Alirio Gonzáles lideró la primera radio comunitaria instalada en el municipio de Belén de los Anadaquíes, experiencia que una década después evolucionó, siendo diciembre de 2005 la oportunidad para abrir las puertas de un laboratorio de formación y producción de imágenes en movimiento, alimentado por la creatividad de niñas, niños y jóvenes que con en el paso de los años, han hecho parte de la Escuela Audiovisual y que, hoy por hoy, junto a la comunidad caqueteña, son testigos de un trabajo que resalta lo que hace única a la gente y la cultura local. “El objetivo principal de la Escuela Audiovisual es que la gente aprenda a hacer sus propios proyectos y aprenda a descubrir a su propia comunidad, especialmente”, aseguró Gonzales.

Alirio Gonzalez, fundador de Radio Comunitaria y de la Escuela Audiovisual

Con el propósito de gestionar un espacio de participación popular, en 1994 Alirio Gonzáles lideró la primera radio comunitaria instalada en el municipio de Belén de los Anadaquíes, experiencia que una década después evolucionó, siendo diciembre de 2005 la oportunidad para abrir las puertas de un laboratorio de formación y producción de imágenes en movimiento, alimentado por la creatividad de niñas, niños y jóvenes que con en el paso de los años, han hecho parte de la Escuela Audiovisual y que, hoy por hoy, junto a la comunidad caqueteña, son testigos de un trabajo que resalta lo que hace única a la gente y la cultura local. “El objetivo principal de la Escuela Audiovisual es que la gente aprenda a hacer sus propios proyectos y aprenda a descubrir a su propia comunidad, especialmente”, aseguró Gonzales.

La historia del conflicto en Colombia, indica que regiones de la Amazonía, como lo son los departamentos de Putumayo, Caquetá, entre otros puntos, han sido golpeados fuertemente por grupos armados que han sembrado violencia y zozobra a miles de familias desde hace décadas. Las perspectivas que han compartido a la Escuela Audiovisual, campesinos, emprendedores, estudiantes, hombres y mujeres de a pie, han encontrado en este proyecto una respuesta a la necesidad de mostrar el verdadero rostro de la región, uno lleno de esperanza y tejido social. Muestra de ello se evidencia con producciones como: Relatos de adultos narrados por niños, una producción realizada en algunas zonas de Caquetá en donde la gente compartió historias sobre cómo llegaron al territorio, las dificultades que enfrentaron por la violencia y las dificultades para adaptarse. Este trabajo le permitió a la Escuela Audiovisual obtener en el 2022 y por segunda vez el premio India Catalina a la Mejor Producción Infantil. Para Alirio González, “estos premios son un mandato. Tienes que venir a trabajar y a buscar las historias”.

Aidaa Luz Garcia, reportertera de la Red CUMARE para San José de Fragua, Caquetá

Sin historia no hay cámara, es una de las filosofías de la Escuela Audiovisual Infantil, una que nos invita a reflexionar respecto al poder que tiene la palabra, especialmente las experiencias de quienes no figuran o no son noticia en un entorno sensacionalista y volátil. Actualmente, este centro de producción sigue siendo un referente de trabajo para la integración y la memoria local. La caligrafía, los grabados e imprentas artesanales, se suman a las diferentes formas de expresión cultural y social, en donde los jóvenes siguen siendo los creadores, directores y productores. Larga vida a proyectos e iniciativas que relatan, descubren y resaltan las diferentes estéticas, sobre todo aquellas que están cargadas de memoria y resiliencia.

Narrartivas desde las vivencias de los niños y adolescentes

de Belén de los Andaquiés

Brayan Florez - Asesor y Politólogo, Yeison Niño - Abogado, Angelo Bello - Comunicador,

Eduard Sarmiento - Representante a la Cámara y el equipo de Grupo COMUNICARTE

Fortalecimiento de las Radios Comunitarias en Colombia

Hemos tenido la oportunidad de conocer a primera mano y establecer un diálogo sobre las propuestas de la Ley 226 y 227

actualización del tema, aportar - debatir, para luego tener la oportunidad de asesorar a las emisoras en los distintos territorios y proyectos.

Eduard Sarmiento - Representante a la Cámara, Yeison Niño - Abogado, y Angelo Bello - Comunicador.

Celebraciones en el Reino de los Paises Bajos

Por: Esmeralda Quevedo1

El 27 de abril el Reino de los Países Bajos celebra el Día del Rey; esta celebración tradicional inició el 31 de agosto de 1885 con el cumpleaños número cinco de la princesa Guillermina, puesto que su papá quiso que fuera una celebración nacional, y en 1890 pasó a ser el día de la Reina, al ella recibir la corona, que llevó hasta 1948, año en el que la entregó a su hija mayor, la Reina Juliana quien decidió celebrar el día de la Reina el 30 de abril, aunque su cumpleaños era el 31 de enero, no consideraba que fuera una buena fecha por la temporada de invierno. En 1980 la sucede la Reina Beatriz, ella mantiene la fecha en honor a su madre; En el 2013 después de tres periodos de reinados femeninos, la corona es heredada por Guillermo Alejandro actual Rey de los Países Bajos y aquella fiesta nacional que ha ido ganando mayor popularidad y costumbres, cambio de fecha, nuevamente se celebra en el cumpleaños del Rey, el 27 de abril a menos de que el 27 sea un domingo, en tal caso se celebra el 26 de abril y por primera vez se llama el Día del Rey.

Es un día festivo para todo el Reino, la familia real escoge una ciudad para visitar, pero se celebra en cada una de sus provincias, las calles se tiñen de color naranja, pues todas las personas se visten con ese color, desde los más pequeños, hasta los mayores salen a celebrar este día; además los neerlandeses arman un mercado de artículos usados y de comida típica.

En Colombia, la Embajada de los Países Bajos en alianza con Holland House (Cámara de ComercioColombo-Holandesa) celebraron el Día del Rey el 23 de abril; Grupo COMUNICARTE fue invitado a participar, debido a que la Embajada apoya la Red CUMARE: Voces de los Pueblos de la Orinoquía y la Amazonía.

Al llegar encontramos un espacio decorado con telas naranjas y blancas, flores, una tarima con las banderas de los cuatro países del Reino: Países Bajos, Aruba, Curazao y San Martín y la bandera de Colombia, de forma organizada cada espacio del salón tenía el nombre de una estación de tren del Reino y en cada una, los stands para los proyectos que ellos apoyan y según la línea de trabajo se ubicaban, por ejemplo a la Red CUMARE le correspondió en La Haya, con los demás proyectos de Paz, Seguridad y Derechos Humanos y las demás estaciones fueron:

-

Wageningen: Vida Saludable, Agricultura Sostenible y Biodiversidad

-

Ámsterdam: Agua, Cambio Climático y Sector Marítimo

-

Róterdam: Transición Energética y Puertos

-

Caribe: Turismo Sostenible

-

Eindhoven: Estrechando Lazos

-

Maastricht: Servicios Consulares

Al terminar el recorrido y conocer de las organizaciones, asociaciones y empresas invitadas, disfrutamos de la experiencia cultural y gastronómica, deliciosas muestras de los pasabocas neerlandeses y el área de juegos, Sjoelen típico de los Países Bajos, Rana típico en Colombia y Slowbiking, que como lo mencionaron los maestros de ceremonia al presentar los juegos, los colombianos y los neerlandeses compartimos la pasión por las bicicletas.

Es enriquecedor para nosotros como Grupo COMUNICARTE, compartir lo que se ha hecho a través de la Red CUMARE, Brayan Arismendy con propiedad expuso a quienes se acercaron a nuestro stand las experiencias significativas y de aprendizaje en este trabajo con emisoras comunitarias de la Orinoquía y Amazonía y cómo por medio de la Comunicación Comunitaria y Popular se logran construir redes de cuidado, protección de nuestro Gran Bioma, fortalecer lazos que unen la vida comunitaria, movilizar hacia la transformación social y cumplir con una misión necesaria a través del acompañamiento de procesos en comunidades que por años han estado abandonadas y ven en la comunicación una herramienta poderosa para lograr mejoras en sus territorios.

En una misma medida, tener el privilegio de escuchar y aprender de organizaciones como TROPENBOS, Mujeres que Inciden en la Paz, Red Solidaridad Colombia, la oficina del Alto Comisionado, Organización de las Naciones Unidas - Derechos Humanos y muchas otras experiencias de diferentes lugares del país.

Sin embargo el mayor privilegio fue tener una conversación amena y cordial con la Embajadora Reina Buijs, una mujer sencilla, afable, que dedico el tiempo necesario para escuchar de la Red CUMARE, y también para compartir de su vida de servicio en la Amazonía Ecuatoriana.

Como invitados agradecemos el espacio de celebración por el Día del rey y de las relaciones entre Colombia y el Reino de los Países Bajos, como lo mencionó la Embajadora en sus palabras de cierre, desde el trabajo en conjunto podemos construir un mejor futuro aprendiendo uno del otro y fortaleciendo la relación para asumir los retos juntos, por esto ella destacó las palabras Colaborar, Conectar e Innovar palabras para algunos tal vez comunes, sin embargo cuando se vivencian en la unión contribuyen al fortalecimiento de los proyectos económicos, comerciales, culturales y por la construcción de Paz, por la Libertad de Expresión, por la Seguridad y Estabilidad, por los Derechos de la Comunidad LGBTIQ+ y por supuesto por la defensa del Medio Ambiente.

1Comunicadora Social, periodista, facilitadora y miembro del equipo de talleristas de la Red CUMARE de Grupo COMUNICARTE. https://www.cumareamazonia2.com/

Día 01

El Trabajo en RED

por la Justicia Climática en

América Latina y el Caribe

Por: Edwin Sandoval1

Del 17 al 21 de marzo, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Juan Carlos Alarcón Reyes, representante de la Plataforma Boliviana de cambio climático - Edwin Sandoval, responsable del área

de producción sonora, miembro del Grupo COMUNICARTE

20 lideres ambientales de 13 países del continente Latinoamericano y el Caribe, se han dado cita en Santa Cruz de la Sierra, capital comercial de Bolivia, epicentro de este encuentro por la Justicia Climática; mientras se vive un momento de crisis en los diversos departamentos del país por el desabastecimiento de combustible, extensas filas para conseguir gasolina, y las fuertes lluvias dan otro panorama con inundaciones y deslizamientos en diferentes partes del territorio boliviano.

Mientras tanto el Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática busca continuar un trabajo que se viene adelantando desde el 2013 y que ha tomado forma desde el 2019 con la iniciativa del mapeo de las falsas soluciones o alternativas que buscan “mitigar” el impacto al medio ambiente que causan grandes corporaciones, en territorios Amazónicos y Andinos.

Este es el tercer encuentro realizado en pro de la búsqueda de la Justicia Climática, en el continente ya que hay antecedentes de encuentros en Bogotá, Colombia, y en Ciudad de Panamá en 2023 y Cumpliendo a los objetivos del proyecto “Detener la Captura corporativa, que busca visibilizar y relevar las soluciones a la crisis climática propuestas desde las comunidades rurales, indígenas y ambientales”.

El trabajo que se adelanta en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, busca proyectar esta iniciativa como una RED, que toma decisiones y acciones directas en torno al Cambio Climático y la formulación de alternativas sostenibles para el medio ambiente desde los pueblos y sus comunidades.

La Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática (PLACJC) y la Campaña Global para exigir Justicia Climática (DCJ), por sus siglas en inglés, en conjunto con 30 organizaciones de todo el continente han construido el Mapa de Falsas Soluciones que recopila a través de seis categorías mas de 100 casos de proyectos que abogan por la defensa del medioambiente y una transición energética sostenible pero que son simplemente iniciativas gubernamentales que se apropian de la narrativa ecológica y que terminan por afectar directamente a las comunidades.

Cecilia Bianco, argentina del Taller Ecologista hace énfasis en el negacionismo gubernamental en su país una posición que minimiza sobre todas las cosas los efectos del cambio climático y que es propia de los gobiernos de extrema derecha que pretenden tomarse Latino América.

Por otro lado, Naomi Dueñas, integrante de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, que se dedica a la protección y conservación del medio ambiente en El Salvador. Al igual que ella, desde Colombia, Melissa Obregón, integrante de Barranquilla +20 hacen énfasis en la disposición que tienen sus gobiernos locales para hablar de una transición energética indiscutible pero que a su vez, estos procesos de cambio son sinónimo de una falsa solución pensando siempre en los intereses particulares de grandes multinacionales que pretenden solventar su afectación al medio ambiente con un par de “espacios de conservación en pro de un turismo sostenible” o “ la compensación de emisiones de carbono”.

En el encuentro organizaciones de Chile, Ecuador, Honduras, Panamá, Venezuela, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Perú y, por supuesto, Bolivia; también alzan su voz en la búsqueda de soluciones justas con los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas en todo el continente, haciendo además un llamado a pensar esta Justicia Climática no solo desde lo rural sino también desde lo urbano, donde poblaciones en condiciones vulnerables también sufren la transgresión a sus derechos fundamentales.

Por lo pronto se continuarán discutiendo acciones en el Foro “De los mercados de carbono y otras estafas corporativas de la acción climática” Un espacio para dar voz la Plataforma Boliviana de Cambio Climático, el Colectivo CASA, la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia y la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra con la intención de indagar y pensar alternativas a la falsa solución del mercado de los bonos de Carbono, en Bolivia y en el Continente Latinoamericano.

Aquí se seguirán pensando en iniciativas desde “Abya Yala”, la patria grande, para la defensa de la tierra vida; siempre con el pensamiento de que nuestro norte es el Sur.

Día 02

Foro - Seminario Internacional

de los Mercados de Carbono

y otras Estafas Corporativas

Foro Seminario “De los mercados de carbono y otras estafas corporativas de la acción climática”, Rosa Pachuri, miembro de la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH), Margarita Aquino - Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), Angela Cuenca- Colectivo CASA. Coordinación de Acciones Socio Ambientales

Eduardo Giesen - Colectivo Viento Sur - Chile

El martes 18 de marzo en la Universidad Domingo Savio, donde se desarrolla el Foro Seminario Internacional, titulado, de los Mercados de Carbono y otras Estafas Corporativas. desde la acción climática se sigue pensando desde todo el continente en alternativas a la crisis ambiental desde la Justicia Climática.

Los expertos de las organizaciones y plataformas que luchan por un cambio en las dinámicas de solución extractivistas, continúan estableciendo diálogos durante el Foro y 2 mesas de conversación que reúnen las iniciativas de los territorios tratando temas como:

-

La Situación socio-ambiental de Bolivia y de los mercados de carbono.

-

Aplicación de los mercados de carbono en territorios indígenas desde las organizaciones de mujeres.

-

Y justicia climática desde las tierras altas con enfoque de género.

El evento organizado por la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la iniciativa mapa de falsas soluciones contó con dos paneles principales:

1º. Desarrolló temáticas en torno al estado de las falsas soluciones en América Latina y resistencias desde los pueblos.

Donde Marcos Filardi del grupo ETC de Argentina abre la discusión sobre el tecno-optimismo, una excusa perfecta para seguir con el negocio del extractivismo, bajo la premisa de mitigar con estas nuevas tecnologías y la transición energética los daños ocasionados por la explotación excesiva de minerales he hidrocarburos

Junto a él, Ivonne Yanez, de la organización Acción Ecológica en Ecuador, abriendo el debate con la premisa de las consecuencias de fortalecer gobiernos negacionistas en América Latina que copian un modelo impuesto por las políticas medioambientales Norteaméricanas.

2º En el segundo Panel Participan:

Angela Cuenca - Colectivo CASA- Bolivia

Cristian Flores Mamani - Plataforma Boliviana Conta el Cambio Climático (PBFCC)

Rosa Pachuri Ormich - Aplicación de mercados de carbono en territorios indígenas desde las organizaciones de mujeres.

Margarita Aquino, Renamat - Justicia Climática desde las tierras altas con enfoque de género.

Momento que dio paso a la conversación sobre la situación local y como las diferentes organizaciones de base comunitaria sortean en sus territorios este tipo de regulaciones gubernamentales sobre los mercados de carbono, y las diversas falsas soluciones que ofrecen en cuanto a la transición energética en Bolivia.

Además de reconocer como una problemática fundamental la desinformación en los pueblos y comunidades indígenas. Para solventarla se pretenden buscar diversas soluciones en conjunto a la creación y el fortalecimiento de Medios Comunitarios elaborando propuestas para la creación de proyectos y campañas que sirvan como un canal de difusión efectiva para las comunidades, donde el poder sobre la palabra este realmente en manos del pueblo.

Para ver más sobre el desarrollo del foro ingresa al link:

https://www.facebook.com/share/v/18rJyKM2Qo/

Cortesía de PLACJC.

Día 03

La Cumbre de los Pueblos

construyendo una lucha diversa

para un futuro popular.

Juan Carlos Alarcón Reyes, miembro de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático se presenta en el encuentro

con un mensaje contundente, Amazonía sin Extractivismo.

Tras extensas jornadas de discusión sobre las acciones conjuntas que se adelantaran por la plataforma durante este año, El trabajo en RED deja sus frutos, llegando a consensos para el fortalecimiento del “mapa de falsas soluciones” y la creación de una caja de herramientas que permita que el mapeo aún más efectivo de estos cuestionables proyectos ecológicos y de renovación energética que afectan a nuestras comunidades y sus territorios.

Una labor donde los medios comunitarios, tendrán un papel fundamental; reconociendo que las voces de las comunidades y los pueblos son quienes pueden dar cuenta del impacto real en su cotidianidad. El trabajo en conjunto para visibilizar esta información de manera local, es una de las soluciones efectivas a las que se ha llegado por consenso general; Las alternativas de comunicación popular que trabajan por las voces del territorio, serán un eje de desarrollo para contrarrestar el ejercicio de los informes de impacto de trabajo extractivo de multinacionales que día a día afectan más nuestros ecosistemas.

Además de los ejes de convergencia que han pactado las diferentes organizaciones presentes; se proyecta el trabajo en temáticas como el uso del agua y de la tierra en América Latina y el Caribe, las desigualdades sociales que generan los procesos del extractivismo y la sobreexplotación, Los derechos humanos de los habitantes de la Amazonía y las tierras andinas, el racismo ambiental y el desarrollo de propuestas ambientales sólidas con enfoque de género, muestra de ello es la disposición para la organización de “La Cumbre de los pueblos”. Evento simultaneo a la próxima COP 30 en Belém, capital del Estado Pará - Brasil.

Paralelo a esta 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 573 organizaciones a nivel local y regional son las que conformarán esta Cumbre de los Pueblos, rumbo a la COP 30, se han unido al manifiesto de esta Cumbre con la expectativa de reunir alrededor de 15 mil personas en este espacio autónomo con la firme intención de adelantar agenda y discutir medidas para contener la crisis climática, un escenario alternativo donde realmente las comunidades, los pueblos tradicionales, movimientos sociales y organizaciones que trabajan por la preservación del medio ambiente tendrán voz y voto.

La importancia de la Cumbre radica en la búsqueda de popularizar un espacio tan distante y exclusivo como la COP, teniendo en cuenta que las decisiones que allí se discuten afectan la cotidianidad de los pueblos y comunidades que ya tienen una relación estrecha con el territorio y sus servicios naturales.

Las organizaciones concretan que la búsqueda de acciones efectivas ante el cambio climático, las falsas soluciones y las dinámicas del extractivismo son posibles al desarrollar un trabajo conjunto que demuestre una verdadera unidad, realizando un llamado a la lucha

Los pueblos indígenas de la Amazonía y las organizaciones presentes apelan a qué todo el trabajo previo a esta Cumbre sea un proceso, donde el principal objetivo es visibilizar los espacios de conocimiento y debate sobre propuestas de solución Agroecológicas que se gestan en los territorios más afectados por la crisis climática.

Para ello es fundamental la convergencia de ideas entre todas las organizaciones que puedan fomentar la amplia participación por parte de la sociedad civil en esta Cumbre, además se deben reconocer temas esenciales para el avance de una justicia climática desde el Sur Global, como:

-

El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos.

-

La protección de la biodiversidad

-

El derecho a la tierra y el territorio

-

La promoción agroecológica y la búsqueda de la soberanía alimentaria

-

Prevención y adaptación climática en territorios indígenas y tradicionales

-

Acceso al agua potable y saneamiento básico

-

Estructuración de fondos y gobernanza ambiental por parte de las comunidades.

Estos son algunos de los puntos con los que mediante la articulación de un movimiento global se busca generar esa resistencia ante la crisis climática, con espacios colectivos donde la pluralidad, la defensa de la democracia y la solidaridad internacional sean la base para la construcción de soluciones reales y colectivas para la defensa de nuestra Casa Común.

Quedan compromisos y mucho trabajo por realizar, por lo pronto este encuentro es una muestra de que el amor por el planeta, el trabajo en conjunto y el respeto por los derechos de nuestros pueblos permiten construir las verdaderas soluciones que se necesitan y las herramientas con las que lucha Nuestra América, tal como la llamo en su momento José Martí y proclamar que la unidad de los pueblos será la forma de afrontar los peligros, los problemas que atañan al continente.

“Los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas. Es la hora del reecuentro, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.”

Martí, J. (2005). Nuestra América. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

Día 04

Por la Soberanía del Territorio

Se alzaron las voces desde

América latina.

Intercambio cultural - Representantes de las diversas organizaciones de nuestra Abya Yala comparten sentires de sus territorios.

Un encuentro junto a las comunidades Chiquitanas y las organizaciones que luchan por la defensa del territorio.

Los llanos de Chiquitos están precisamente ubicados al extremo sudeste de Bolivia, comprendiendo una gran parte del sur oriente y el norte del departamento de Santa Cruz, donde habitan los pueblos Chiquitanos y Ayoreode, quizá por cercanía nos desplazaríamos a conocer los pueblos de San Javier o Concepción; pueblos emblemáticos construidos a partir de la ruta jesuita de colonización.

Sin embargo, a raíz de la situación que vive el país, el desabastecimiento de combustible, las incesantes lluvias en territorios aledaños y las movilizaciones debido a las decisiones que ha venido tomando el gobierno Luis Arce, son los representantes de estas comunidades quienes han tenido que desplazarse hasta la capital del departamento para sumarse al encuentro; sin pretensión, su única disposición es la necesidad de compartir su conocimiento con las organizaciones y medios comunitarios aquí presentes, y desde su perspectiva ofrecernos esa mirada local de las consecuencias de la crisis climática en su territorio tras una declaración de emergencia nacional, donde las inundaciones debido a las lluvias ya dejan 50 muertos y 400.000 familias afectadas en las 209 municipalidades de los 9 estados del territorio boliviano.

Un dialogo que comienza desde las disposiciones teóricas y establecidas sobre la justicia climática, se convierte en un intercambio de saberes, una posibilidad de escuchar directamente a los lideres de las comunidades que dan cuenta de las consecuencias de estas falsas soluciones, de las mal llamadas “energías verdes” que terminan por dar continuidad a las tecnologías y campañas extractivistas, pero con otro nombre.

Nardy Velasco, miembro de la central indígena Chiquitana Amanecer Roboré (CICHAR) aclara: “… ver a personas que ya no tienen que producir es triste, para los que vivimos en el campo irse a la ciudad es más triste. Trabajamos muy fuerte por nuestras tierras yo quisiera que volvamos a ser como antes, que no nos vendíamos por nada. Luchar por el territorio y que nuestras demandas sean escuchadas”.

Demandas que se acogen al principio de conservación y preservación de sus territorios, el desarrollo de una economía auto sostenible a raíz de la agroecología comunitaria y procesos productivos donde ellos son realmente dueños de sus tierras. Y es aquí donde diferentes posiciones e ideas de cada una de las organizaciones y los pueblos indígenas que nos visitan toman lugar; Una crítica constante a las diversas soluciones por la reconstrucción del territorio a partir de la transición energética o las estrategias de los gobiernos negacionistas que influyen en las formas de administración pública en América Latina y que toman más fuerza cada día, con el afán ,de ignorar las evidentes consecuencias de la emergencia climática y por otro lado el querer cambiar el sistema energético de cualquier manera sin tener en cuenta el bienestar de nuestras comunidades.

Para comprender e involucrarse con estas problemáticas es fundamental entender que es una falsa solución; y estas son precisamente proyectos o iniciativas que afirman mitigar los efectos del cambio climático y avanzar en la protección del planeta pero que, bajo su discurso de innovación tecnológica, simplemente se centran en acaparar riquezas y recursos ofreciendo una adaptación para resistir los impactos de la sobre explotación de recursos naturales.

Eduardo Giesen, Ingeniero y profesor de la Universidad de Chile, activista por la Justicia social, Ecológica, climática y miembro del Colectivo Viento Sur, desde su experiencia, nos cuenta: “La única solución es cambiar el sistema, pero esa adaptación es precisamente la reproducción de la crisis climática, con otro nombre. Reproducen el sistema que ha provocado la crisis durante años. Las Compensaciones o tecnologías novedosas son riesgosas a favor de las grandes corporaciones que únicamente manipulan el ambiente y la atmósfera para justificar el impacto que tienen sus actividades económicas.”

La Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática (PLACJC) en conjunto con las organizaciones participantes del encuentro se han encargado de realizar una categorización de estas “soluciones” con el fin de comprender desde los territorios y las comunidades cuales son aquellas amenazas; en tres grupos que comprenden:

“La Energía Verde”, esta comprende los grandes proyectos de paneles para la captación de energía solar, los parques de energía eólica, plantas hidro energéticas, plantas de energía nuclear y plantas de biomasa. Por otro lado, identifican las estrategias de captura de carbono y la mercantilización del territorio con sistemas agrícolas de monocultivos, apropiación y venta de espacios forestales en bosques de territorio Amazónico o ecosistemas de alta montaña; y por último, la Geoingeniería, que básicamente son industrias de producción para el desarrollo de todas estas herramientas y tecnologías que posibilitan las ya mencionadas alternativas o modelos energéticos “sustentables” y amigables con el medio ambiente.

Este mapeo y categorización es una iniciativa contundente por parte de las investigadores y organizaciones que trabajan en RED por democratizar la información, el acceso a la misma representa un problema indiscutible sobre la lucha contra estas afectaciones directas a los ecosistemas, es así como la información en manos de las comunidades puede ser un eslabón para la construcción de mecanismos judiciales que les permitan luchar por sus derechos y la soberanía de sus territorios.

Desde el inicio del debate en este encuentro, una de las ideas que más resonaba, es que la falta de información con relación a estas alternativas de transición energética y falsas ideas de preservación ambiental, Rosa Pachuri, miembro de la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH) reafirma esta idea: “Estamos resistiendo a la minería, pero ahora sale esto otro de la venta de carbono. Y sin información, en los territorios va a ser fácil que las empresas nos envuelvan con su charla. Llegarán a los territorios diciendo ‘ustedes van a recibir plata sin trabajar’. Esto es lo que ya han dicho”.

Un evidente desconocimiento acerca del funcionamiento de estos proyectos de mitigación ejecutados por multinacionales genera diversos inconvenientes para el manejo de la soberanía en el territorio; una situación que realmente genera preocupación teniendo en cuenta las apreciaciones de la Investigadora Ángela Cuenca, delegada de CASA (Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales). Hace especial énfasis en la gran diversidad que tiene Bolivia y al igual que otros países del continente su modelo económico se sustenta en un desarrollo extractivista que depende del mercado internacional, donde la única preocupación es cumplir con la cuota de exportación de materias primas.

Idea que tiene fundamento precisamente en las declaraciones que el presidente Luis Arce realizó durante los días del encuentro en televisión nacional “Nos comimos el gas que generaba dólares, no hubo exploración (…), no se realizó explotación durante 14 años del gobierno anterior no se hizo inversión en nuevos posos para garantizar la vida de las próximas generaciones” haciendo énfasis en la crisis económica que atraviesa actualmente el país. Sin embargo, al hablar de una garantía de vida para las comunidades, es claro que tales acciones no aseguran una vida digna y sujeta a los derechos fundamentales en los territorios.

El Colectivo CASA, Junto a la Red Nacional de Mujeres en defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), adelantan acciones desde la comunicación y la capacitación con comunidades para afianzar el liderazgo desde el enfoque de la ecología Política y la gestión de conflictos socio ambientales, alternativas reales que son verdaderas soluciones por la búsqueda de la defensa de los derechos, la dignidad de los nuestros pueblos.

Aquí una muestra reciente del trabajo adelantado por estas organizaciones

Día 05

Finaliza el encuentro Latinoamericano

y del Caribe por la Justicia Climática en Santa Cruz-Bolivia.

Representantes de las diferentes organizaciones en el encuentro latinoamericano y del caribe por la justicia climática

- Universidad Privada Domingo Savio, Santa Cruz de la sierra-Bolivia.

Con “La siembra de mensajes” finaliza este encuentro donde se logró consolidar esa acción climática, el trabajo por la Justicia Ambiental y la defensa del territorio, que viene desarrollándose desde el año 2023 con dos encuentros anteriores que se realizaron en Colombia y Panamá.

Así dentro del marco del proyecto “detener la captura corporativa” fue posible reunirse e inspirarse a ejecutar diversas acciones colectivas para la búsqueda de una vida digna en los territorios de América Latina y el Caribe. Visibilizar y revelar posibles soluciones y propuestas a la crisis climática desde las comunidades fue el ejercicio conjunto que contribuye con el objetivo de la creación de una “maleta de materiales pedagógicos” con la intención de llevar a las comunidades toda la información recopilada en el marco de la investigación y el mapeo de estas problemáticas durante los últimos años.

Cabe resaltar el trabajo de las mujeres que lideran los colectivos y organizaciones de base comunitaria que luchan por la priorización del agua para la reproducción de la vida y solventar las necesidades básicas en las comunidades.

Como aprendizaje, las prioridades se concentran en realizar un cambio de modelo político, económico y social que deje de depender de la explotación de recursos fósiles, dándole relevancia a la recuperación de modelos ancestrales para restaurar esas relaciones con la madre tierra, a partir del trabajo con junto y la denuncia de tales procesos extractivistas.

Labor en la que ha tenido gran incidencia, el Colectivo de Geografía crítica del Ecuador, corazón del mapa de falsas soluciones organización que sistematiza y analiza la información de aquellos escenarios donde el mercado de carbono y estas falsas soluciones afectan al sur global; tal acompañamiento en la construcción del Mapa de falsas soluciones ha sido fundamental para el desarrollo de esta herramienta de denuncia e investigación que permite articular el trabajo colectivo que adelanta la plataforma por la justicia climática.

Realizan una invitación a contribuir con el mapeo de las falsas soluciones, mediante registro visual y escrito aquí ://www.mapafalsassoluciones.com, sin embargo, tal información suministrada pasa por un proceso de validación y posterior investigación, debido a que otra de las preocupaciones es el delicado manejo de esta información ya que por lo general está en juego la integridad y la seguridad de los miembros de estas organizaciones y comunicadores populares que bajo el sentido de justicia para su comunidad se atreven a realizar estas denuncias.

Incluso recalcando que varias de las ONG´S de corte ambientalista no siempre están bajo la condición de Justicia Climática, ya que su interés es la manutención de la ya existente matriz energética o la ejecución de estas nuevas formas de extractivismo, bajo una propuesta de “acción climática intergubernamental” pero que en ultimas responde a los modelos tradicionales de las corporaciones, pero con un discurso positivista y una narrativa “verde”.

El cacique Ninawa Inu del pueblo Huni Kui en el Acre Brasilero, manifiesta su inquietud sobre la despreocupación y el desapego de las nuevas generaciones por los conocimientos ancestrales de su comunidad, además hacer especial énfasis en investigar y fomentar los procesos de formación en los pueblos indígenas para adelantar esas acciones que buscan proteger su territorio de cambios futuros.

Con respecto a la estructuración de ese conocimiento ancestral la investigadora Sara Montiel del Centro de Estudios Heñoi de Paraguay, la soluciones a la crisis climática tienen dos ejes, en primera instancia estas prácticas tradicionales que se proponen desde los pueblos y sus saberes y por otro lado la investigación académica teniendo en cuenta los aportes que esta realice sobre prácticas agroecológicas y modelos de producción sostenible.

Este conocimiento debe llevarse directamente a las comunidades, con un plan de capacitación y comunicación efectivo con la intención de realmente solventar las problemáticas de las comunidades y el territorio, donde tomen importancia conceptos como el Biocentrismo, para la protección, el desarrollo y la defensa de los derechos de las comunidades a través de la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos ejecutando procesos de resistencia.

Las Verdaderas soluciones a la crisis climática radican en el trabajo con la educación en procesos de desarrollo desde la infancia, trabajando esta conciencia ambiental desde las casas de formación en cada una de las comunidades que se ven afectadas por los procesos de adaptación y mitigación, que tan solo buscan preparar al capitalismo para un clima cada vez mas amenazante, donde el concepto entiende al clima como una especie de “naturaleza” separada de toda dinámica “social”.

Para la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática (PLACJC), la implementación del acuerdo de París, vigente desde el 2016, tratado que precisamente se inscribe en la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). No corresponde a un principio de responsabilidades comunes, donde la principal preocupación no es enfrentar el cambio climático sino realizar acuerdos comerciales sobre las emisiones de carbono, sistemas de crédito y compensación donde quien contamina menos puede vender su excedente, sin atacar la causa real del calentamiento global que es la extracción y quema de combustibles fósiles justificadas bajo el concepto de un necesario “crecimiento económico”.

Por ello la comprensión, de las diferentes realidades territoriales contribuye con la estructuración de acuerdos entre diversas partes que nos permitan reconocer como usar el territorio, en entrevista con Tatiana Rodríguez Maldonado, Coordinadora general de CENSAT Agua viva- amigos de la tierra Colombia, aseguramos que esta idea toma fuerza bajo su percepción.

“Esa propuesta de zonas de conservación sin la gente es en realidad una mirada también colonialista de las formas de vida, ¿Cuál es nuestra apuesta?; El ordenamiento territorial alrededor del agua desde la propia gente también, hay muchos ejemplos (…) son formas, nombres que van tomando estos temas, pero que son cosas que la gente ya hacía, aprendieron de los ciclos de la vida y no solo en términos biológicos sino sociales, de gobernanza, es decir, quienes toman las decisiones, como se cuida, como se interviene porque no se trata de dejar el territorio para mirarlo, sino vivir en el”

A ello se articula la idea de complicidad estatal, esta, como resultado de la poca voluntad política que tienen los gobiernos para buscar modelos de transformación reales que estén por fuera de los intereses particulares de sus operadores, en este caso tal complicidad estatal funciona como sinónimo de “captura corporativa” refiriéndose a el poder que tienen las corporaciones transnacionales en los espacios multilaterales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU). Dicha captura permite que las crisis ambientales, alimentarias o sanitarias se transformen en un negocio por contratos y concesiones, para desvincularse de la idea de que son urgencias que deben atenderse de manera inmediata, hoy en concreto hablamos de la crisis climática.

Teniendo presente este par de ideas sobre la soberanía de los pueblos sobre su territorio y la complicidad estatal para la sobreexplotación de sus recursos, damos por hecho que la titularidad de los servicios ambientales de cualquier nación le pertenece al estado, por ello están obligados ante la Organización de las Naciones Unidas a declarar su correcto uso; ante este panorama podemos hablar de estas acciones con daño con ejemplos concretos que demuestran afectaciones sobre el territorio y su consecuencia en las comunidades.

En primera instancia, la exploración petrolera que se mantiene en la reserva de Yasuní- Ecuador; El 20 de agosto de 2023, junto a las elecciones presidenciales, por consulta popular el 59% de la población ecuatoriana determino que debía mantenerse bajo tierra el petróleo existente en el bloque 43 ITT del parque nacional Yasuní, considerada el área mas biodiversa por kilómetro cuadrado en el mundo, además de ser territorio varios de pueblos indígenas, entre ellos el pueblo Tagaeri y Taromenane, quienes aun viven en aislamiento voluntario.

A pesar de ello, el gobierno ecuatoriano en cabeza de Daniel Noboa, y la empresa estatal Petroecuador, continúan demorando el desmantelamiento de los 246 pozos que se encuentran aun en producción, pasando por encima del proceso democrático del país e irrespetando los derechos fundamentales de las comunidades que habitan el territorio; a pesar de que la Corte constitucional dio plazo para el desmonte de infraestructuras hasta agosto del 2024, el desmonte de infraestructura hasta la fecha de hoy no se ha completado, y en diciembre del mismo año Petroecuador dejó de emitir cifras concretas sobre la producción especifica en los pozos de PTT, practica que oculta, si realmente está disminuyendo la producción de crudo en el Yasuní.

tal y como mencionó Ivonne Yáñez, vocera de la organización Acción Ecológica en Ecuador “por medio del desastre se dinamiza la Economía(…), los gobiernos quieren quedar absolutamente en la impunidad y quedar en desacato de la consulta popular”

Y es que este es un territorio que necesita una transición energética justa y equitativa, antes de continuar con procesos extractivistas en su amazonia, teniendo en cuenta que se ha visto gravemente afectado por los efectos de la crisis climática; altas temperaturas, sequias en ríos y embalses que paralizan su sistema hidroeléctrico.

En segunda instancia podemos hablar de “la propuesta de arrendamiento perpetuo” que realizó un estado ficticio autodenominado como “Estados Unidos de Kailasa” a territorios indígenas en la amazonia boliviana, la Fiscalía de este país actualmente se encuentra investigando este tráfico de tierras, en los cuales se arrendaba un total de 481.000 hectáreas de bosque a cambio de una renta actual de 180.000 dólares, presuntamente con la intención de usufructuar estas tierras para entrar en el mercado de carbono.

A pesar de que la cancillería de Bolivia niegue los lazos con esta ficticia nación, representantes de Kailasa se encontraron en un acto publico con el presidente Luis Arce, situación que genera preocupación teniendo en cuenta que el 14 de noviembre de 2024 la firma estadounidense Laconic Infrastructure Partners Inc. (Laconic) acordó con el Estado Plurinacional de Bolivia una transacción de “carbono soberano” por 5.000 millones de dólares, para fortalecer el supuesto compromiso con la conservación y sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, estos mercados regulados de carbono, y proyectos para guardar carbono en bosques, otros ecosistemas y sistemas agrícolas solo promueven el acaparamiento de tierras, a pesar de que siempre se amparen en el desarrollo y el cumplimiento de mitigar las emisiones de carbono estos siguen generando riesgos para las comunidades como, la perdida de gobernanza de los territorios, desplazamiento forzado, desigualdad social y la mercantilización de servicios ecosistémicos.

Por último, es propicio hacer Hincapié en lo mencionado por Margarita Aquino, líder indígena y representante de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT).

“La madre tierra no tiene voz y también esta siendo violada en sus derechos (…) pido respeto y la unidad de los pueblos indígenas para hacer frente al extractivismo”.

Un llamado contundente a las comunidades que sufren directamente los estragos de estas falsas soluciones; tenemos aquí la oportunidad de alzar la voz exigiendo justicia para realmente generar un cambio conjunto, uno que limite los procesos extractivistas en toda América Latina. Un trabajo en conjunto hará posible una transición justa donde las propuestas y soluciones sean de los pueblos que son dueños de su territorio, aquellos que durante años han habitado armónicamente en él.

Apreciaciones a tener en cuenta para no olvidar jamás que la fuerza la hacemos todos, quienes creemos en soluciones dignas, diferentes y que entendemos el principio de fraternidad como un pilar para humanizar la libertad, la igualdad y seguir trabajando por esa Justicia Climática que tanto necesita nuestro planeta.

Durante el encuentro y tras las jornadas de trabajo conjunto, como finalidad del mismo se establecen acuerdos que permiten establecer esas verdaderas soluciones en las que continuará trabajando la Campaña Global para Exigir Justicia Climática y la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y las diferentes organizaciones en el continente que articulan este trabajo en red.

-

Adelantar acciones de Agroecología en los territorios, fomentando la transmisión de saberes de la actividad agrícola para establecer formas de producción mas respetuosas, cercanas y en armonía con la naturaleza. Alternativas de producción validas en las comunidades.

-

Fortalecer las acciones por la ejecución y la formación en programas que reducen , reutilizan y reciclan residuos municipales, la que estas medidas reducen realmente las emisiones de gases de efecto invernadero.

-

Realización de campañas y actividades de movilización en territorios para emitir un mensaje contundente para dejar el petróleo en el subsuelo, teniendo en cuenta que la extracción de hidrocarburos tiene impactos socioambientales realmente drásticos en las comunidades cercanas a los lugares de extracción.

-

Fomentar el manejo comunitario de los territorios, como una forma de gestión para proteger la vida en diferentes ecosistemas, a partir del conocimiento que poseen sus habitantes y conocen las necesidades del mismo y son conscientes de los impactos de estas tecnologías extractivistas.

-

Establecer acciones pedagógicas sobre una transición energética justa y popular, exigiendo una transformación que sea colectiva y democrática, donde la energía sea considerada un derecho, teniendo en cuenta que para las organizaciones participantes del encuentro; los derechos de la madre tierra se construyen a partir de la comunalización de los recursos del territorio, construyendo así una justicia socio- ambiental de manera ética.

-

Es necesario llevar toda esta investigación y conocimiento científico a las comunidades a través de estrategias de comunicación efectivas, haciendo participes a los medios de comunicación comunitarios con el fin de evitar la desinformación en los pueblos indígenas y campesinos ya que fue una de las problemáticas que se evidenció en este encuentro.

1Edwin Sandoval: Comunicador Social- Periodista, realizador audiovisual, responsable del área de producción sonora, miembro del Grupo COMUNICARTE

Conclusiones

Conversaciones interculturales:

Desafíos y propuestas para la Educación Territorializada

Por: Esmeralda Quevedo1

¿Qué pensamos al escuchar el término Educación Territorializada?, educación en los territorios, pero, ¿En cuáles territorios?, ¿A qué hace referencia exactamente? Los días 18 y 19 de marzo La Fundación Tropenbos Colombia y el Área de Investigación de Procesos Sociales, Territorio y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, la cual fue sede para el Conversatorio Intercultural: Desafíos y propuestas para la Educación Territorializada; permitió un espacio para la socialización de procesos acompañados por Tropenbos en Solano-Caquetá, La Pedrera-Amazonas, Aracataca- Magdalena, Calamar-Guaviare, Carmen de Bolívar y Choachí-Cundinamarca.

Tropenbos ha acompañado procesos desde hace más de 30 años, según lo relata su director Carlos Rodríguez quien en medio de anécdotas y experiencias cuenta cómo a través de los años han ido entendiendo el valor de los conocimientos de los sabedores y sabedoras en los territorios de comunidades étnicas, campesinas y otras, al punto de que ellos como formadores en oportunidades se quedaban cortos ante los cocimientos de las comunidades sobre el territorio; por ello han luchado por una Educación Territorializada, inspirados en las experiencias y la escucha de personas como Hernando Castro un indígena Uitoto que decía que “la educación y el territorio son lo principal, porque si se conoce el territorio y todo lo que en él habita, y se aprende a interactuar con respeto, se convive bien con el territorio y con la sociedad y eso es salud”. Por ello desde Tropenbos se han dado debates para que la educación en dichas comunidades quedará en manos de los indígenas, para que se oriente la educación ambiental, y se motive a conocer los avances en Educación Territorializada, el compartir e intercambiar experiencias inspira a innovar y crear de forma colectiva.

Dando continuidad la profesora Sandra Frieri brinda la identificación de problemáticas como: La tensión entre la diversidad de los conocimientos en los territorios y un currículo estandarizado, dado en parte porque se prioriza un conocimiento “formal” por encima de los conocimientos de las comunidades, llevando a un modelo vertical; además, la atención a la diversidad es vista como una dificultad y la proyección que se orienta a los estudiantes es alejada de sus territorios, los jóvenes no ven sus lugares, oportunidades; al identificar lo anterior, han decidido intervenir desde la academia, haciendo un acompañamiento desde el diálogo, la escucha atenta que afianza vínculos en pro de una construcción significativa de espacios protectores y de paz, que generados por el intercambio de experiencias.

Primer Panel

En el primer panel los docentes que vienen de las regiones mencionadas anteriormente para relatar sus experiencias de los proyectos a través de los cuales se aplica la Educación Territorializada, inicia la profesora Gloria Oñate de la Institución Educativa Departamental Ferralarada en Choachí-Cundinamarca, con el proyecto “Vuelos, Sonidos y Colores” el cual se basa en el conocimiento de aves propias de su región, realizan material que les permite interdisciplinar las asignaturas correspondientes y sobre todo el aprendizaje del cuidado del Medio Ambiente.

La rectora Yineth Mendez desde la Pedrera, Amazonas relata las experiencias más significativas de las ocho escuelas del bajo río Caquetá con diez comunidades; aclara que son comunidades multiétnicas, debido a que son cerca de 24 pueblos indígenas, por ello orientan una educación intercultural integrando los conocimientos y saberes que hacen parte del territorio para compartirlos con otras comunidades y pueblos; además hacen uso de sus propios espacios como la selva, las chagras, las Malocas, los ríos, comprendiendo que el aprendizaje no solo se da en el aula y que la responsabilidad de la educación no debe recaer solo en los docentes, sino que también deben hacer parte los sabedores y sabedoras, padres de familia y comunidad en general, de esta forma se fortalecen los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Por último relata la articulación con Tropenbos Colombia en el proyecto “Peces de mi región” logrando un fortalecimiento en el proceso pedagógico en las aulas, porque aunque tenían los conocimientos no tenían las estrategias para compartirlos a los estudiantes y el trabajo conjunto dio resultados tan satisfactorios que otras escuelas se articularon al proyecto, se realizaron ferias pedagógicas, encuentros comunitarios, crearon herramientas, trabajaron por medio de la integración de saberes y se incentivó la investigación en los docentes.

La siguiente experiencia llegó desde Aracataca por el profesor Onassis Izquierdo rector de la Institución Educativa y Pluricultural de Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, quien compartió el significado sagrado que tiene la naturaleza para su comunidad y como desde el cuidado de ella se logra trascender al morir y como la transmisión de saberes se da en espacios de diálogo, el sembrar y cuidar las plantas, el respeto hacia ellas y por las diferentes especies reconociendo que cada especie tiene su lugar de acuerdo a los pisos térmicos a los que pertenecen y con Tropenbos realizan un manual de plantas con los nombres científicos.

Por otra parte Yineth Ruíz docente en el Centro Educativo Rural La Ceiba en Calamar, Guaviare, comparte su experiencia en el proyecto de Huerta Escolar articulado con Tropenbos, el cual les permitió, adquirir aprendizajes como la socialización con compañeros de otras escuelas, las fases de cultivar, además de las áreas reglamentadas, la responsabilidad y autonomía en sus procesos, resaltando que dentro del territorio y por medio de la experiencia se van adquiriendo los conocimientos.

Ruíz cierra dejando unas preguntas que invitan a la reflexión del quehacer docente.

- ¿Cómo mejorar las planeaciones involucrando los conocimientos tradicionales?

- ¿Cómo mejorar herramientas y recursos a utilizar?

- ¿Cómo afrontar los cambios?

- ¿Cómo difundir los resultados positivos y sus beneficios?

Desde Solano, Caquetá los etnoeducadores Wilfredo Medina y Claudia Figueroa de la Institución Educativa Rural Indígena Coreguaje con el proyecto “Tejiendo conocimiento ancestral del pueblo Coreguaje” comparten los procesos de enseñanza-aprendizaje de su comunidad desde la Escucha, porque los mayores a través de relatos van enseñando, luego dan paso a la observación, abuelos y abuelas realizan sus tejidos para que los demás observen y por último quienes escucharon y observaron pasan a la práctica que es guiada por sus maestros.

Además, con Tropenbos se realizó un proyecto sobre la comunicación ancestral de las aves del territorio, puesto que para la comunidad también es fundamental la protección del Medio Ambiente.